Das Leitmotiv meines Lebens

Rudolf Buchbinder über sein Projekt "Diabelli 2020"

Kein Komponist begleitet mich so intensiv wie Ludwig van Beethoven, und keines seiner Werke ist mir so sehr zum Lebens-Leitmotiv geworden wie seine Diabelli-Variationen. Vor 60 Jahren schenkte mein Klavierlehrer Bruno Seidlhofer mir, seinem jüngsten Schüler an der Wiener Musikakademie, den er gerne „Burli“ nannte, die Noten: „Meinem lieben Rudolf Buchbinder mit den besten Wünschen für die Zukunft“ schrieb er mit Kugelschreiber auf die Titelseite – seither begleitet mich Beethovens „letzter Walzer“.

Es war auch Seidlhofer, der mich in einem Studenten-Konzert die 25 ersten der insgesamt 50 Variationen des so genannten „Vaterländischen Künstlervereins“ spielen ließ, Variationen von Beethovens Zeitgenossen, die sich ebenfalls Diabellis Walzer-Thema vorgeknöpft hatten. Mit dabei waren unter anderen Beethoven-Schüler Carl Czerny, dessen 11jähriger Schüler Franz Liszt, Czernys Lehrer Johann Nepomuk Hummel, Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang Mozart und Franz Schubert, dessen c-Moll-Variation den Zuhörern schon damals wie aus einer anderen Welt vorgekommen sein muss.

Als ich 1973 in die Berliner Teldec-Studios ging, um Beethovens Diabelli-Variationen erstmals einzuspielen, war es für mich selbstverständlich, auch die Variationen seiner Zeitgenossen aufzunehmen. Schließlich handelte es sich bei ihren Stücken um einen musikalischen Spaziergang durch Beethovens Wien. Als ich den Zyklus schon drei Jahre später erneut aufnahm, hatten einige Kollegen mir bereits den Spitznamen „Monsieur Diabelli“ gegeben. 2007 war es mir dann ein großes Anliegen, mit einem Benefiz-Konzert dazu beizutragen, dass das Beethoven Haus in Bonn die Autographe dieses Stückes ankaufen konnte. Ein Dokument, an dem wir Beethovens akribischen Arbeitsprozess ablesen können: von unleserlichen Wutattacken über feinsäuberliche Korrekturvorgänge. Schwarze, grüne und rote Tinte und Bleistifte – Musik, die Beethoven zum Teil in das Papier gekratzt hat.

Tatsächlich habe ich bis heute kaum ein Werk so oft aufgeführt wie die Diabelli-Variationen. Mein Onkel, der früh mein musikalisches Talent erkannte und förderte, notierte in einem schwarzen Leitz-Ordner meine Auftritte, eine Angewohnheit, die ich nach seinem Tod aus Neugier fortgesetzt habe. Deshalb weiß ich, dass ich den Diabelli-Zyklus vor dem Beethoven-Jubiläum 2020 genau 99 Mal öffentlich gespielt habe. „Diabelli 2020“ ist also auch ein privates Jubiläum für mich und meinen Blick auf Beethoven.

Es war logisch, dass ich im Jubiläumsjahr den Variationszyklus erneut aufnehmen wollte, ebenso wie meine Lieblings-Variationen der 50 anderen Komponisten. Sie bilden den kammermusikalischen Kontrast zu meinen Aufnahmen der Klavierkonzerte zum Jubiläum mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester, Mariss Jansons und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Valery Gergiev und den Münchner Philharmonikern, Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden und mit Riccardo Muti und den Wiener Philharmonikern.

Anton Diabelli war nicht nur Verleger, sondern ein sehr gewiefter Geschäftsmann. Das Buch mit den 50 gedruckten Variationen auf seinen Walzer waren so etwas wie die Charts seiner Zeit, Werke der musikalischen Superstars, die in den Salons gespielt werden konnten. Eine geniale Marketing-Strategie, der sich Beethoven allerdings entzog. Zum einen durch die Anzahl seiner 33 Variationen, die jeden Rahmen sprengte, zum anderen durch ihre (zur damaligen Zeit) pure Unspielbarkeit! Erst 30 Jahre nach der Veröffentlichung wurde das op. 120 durch den Pianisten und Dirigenten Hans von Bülow zum ersten Mal aufgeführt, und selbst danach hatten es die Diabelli-Variationen, die Bülow den „Mikrokosmos Beethovenschen Genius’“ nannte, es noch lange schwer.

Für mich handelt es sich bei den Diabelli-Variationen um das vielleicht spannendste Werk Beethovens. Sie sind Musik über Musik. Offensichtlich hat Beethoven sich an Bachs „Goldberg-Variationen“ orientiert, zitiert aber auch andere „Götter“ wie Haydn oder Mozart, dem er mit dem „Don Giovanni“-Motiv die 22. Variation widmet. Am Ende kehrt Beethoven zu sich selber zurück, zitiert in der 33. Variation seine letzte Sonate, op.111, und offenbart sein Genie, indem er einen einfachen Walzer in seine strukturellen Einzelteile zerlegt hat, um diese in aller Komplexität nach seinem Ebenbild wieder zusammenzubauen. Man könnte auch sagen: Beethoven frisst Diabellis Walzer und verdaut ihn vor unseren Ohren.

Das allein wäre schon bemerkenswert, genial ist schließlich, dass Beethoven diesen Prozess nicht um des Prozesses Willen veranstaltet, sondern die Stadien der einzelnen Variationen nutzt, um ein Panoptikum menschlicher Grundfragen aufzuwerfen und anhand der Variationen die Vielfalt menschlicher Charaktere zu deklinieren. Beethoven hält jedes Glied des Diabelli-Walzers gegen das Licht der Musikgeschichte und ordnet es gewissenhaft dem Ideal seiner Gegenwart zu. Die 33. Variation geht für mich in einen Zustand über, in dem auch meine Assoziationen über Beethoven, über das Klavierspiel und die Diabelli-Variationen im Irgendwo der Welt verhallen.

Für mich war klar: Mein Projekt „Diabelli 2020“ sollte die Zeiten überbrücken, eine erneute Einspielung des Diabelli-Zyklus’ würde nur Sinn machen wenn man auch aktuelle Komponisten bitten würde, eine Variation über den Walzer beizusteuern. Klar, dass wir dabei heute nicht mehr regional oder national denken wie Diabelli, sondern wissen, dass Beethoven 2020 längst in der globalen Welt angekommen ist.

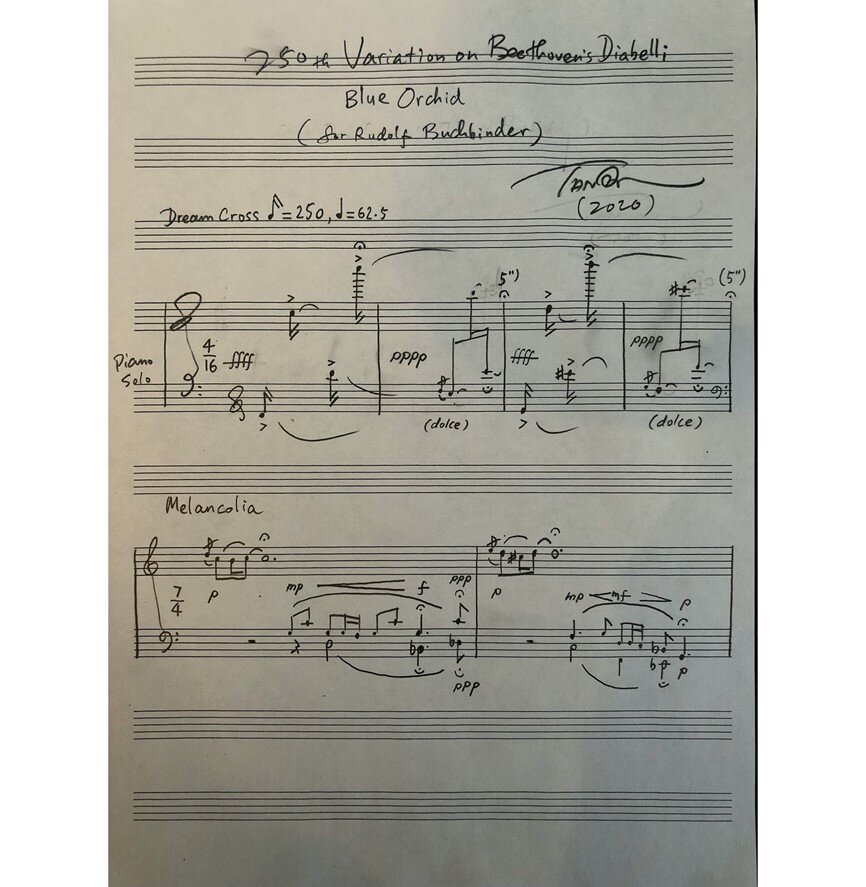

Ich bin stolz auf die Spannbreite der Komponisten, die bei diesem Projekt dabei sind: von der wunderbaren Lera Auerbach bis zu Max Richter. Ich freue mich auch, dass Tan Dun mitmacht, den ich als Cineast natürlich für seine oscarprämierte Musik zu Ang Lees Kino-Klassiker „Crouching Tiger, Hidden Dragon“ verehre. Toshio Hosokawa, der wohl wichtigste Gegenwartskomponist Japans, überreichte mir seine Partitur nach einem Konzert in Japan: mit Bleistift geschriebene, japanischen Schriftzeichen auf der Titelseite.

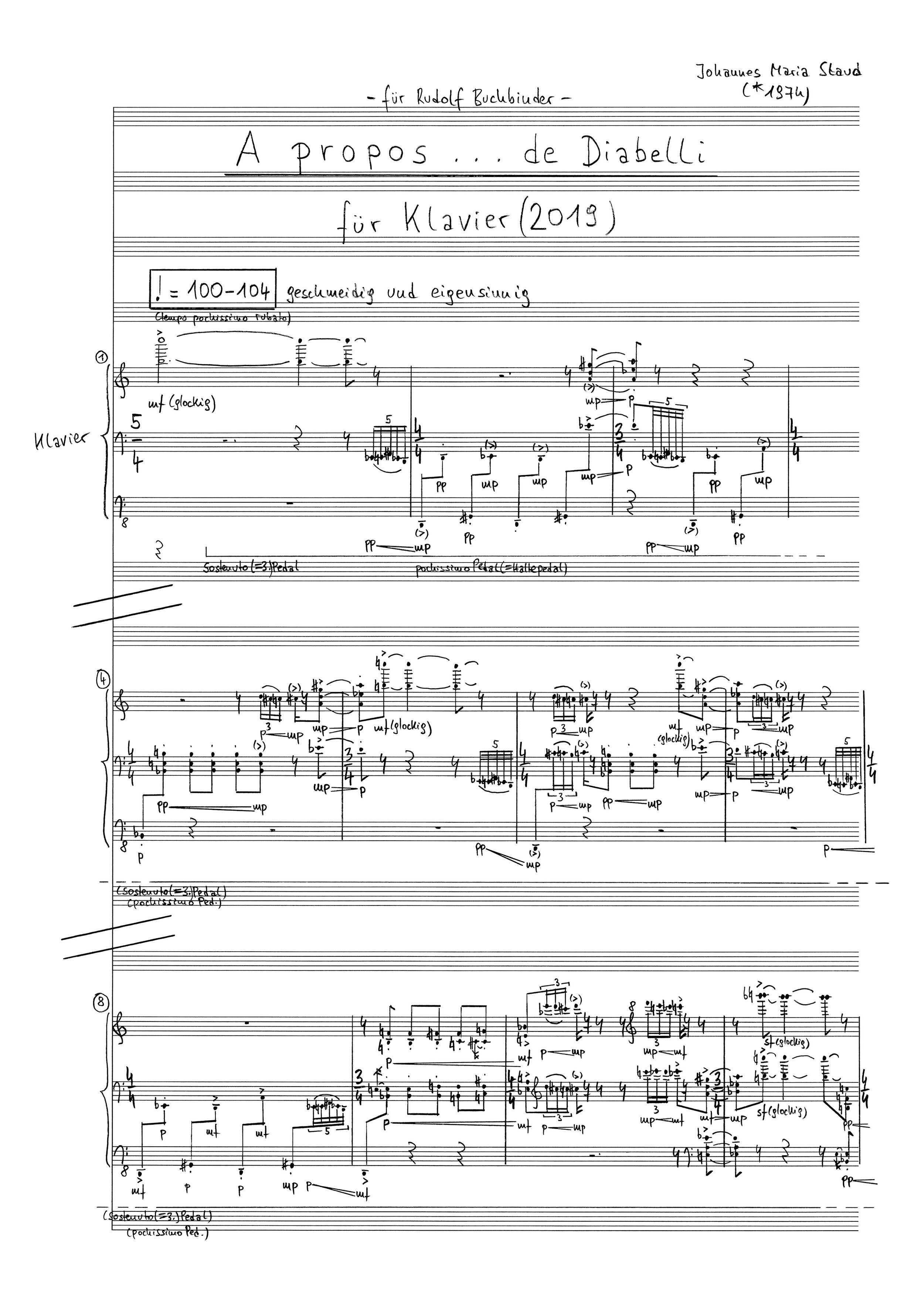

Der Australier Brett Dean schrieb seine Variation, und das ehrt mich sehr, „for RB in Admiration“ und beginnt ein verrücktes „con fuoco“, Toshio Hosokawa taufte sein Werk „Verlust“ und beginnt mit einem „Adagio sostenuto“, um dann – wie es sein Markenzeichen ist – mit japanischer Gelassenheit durch Diabellis Klanglandschaften zu schlendern. So beiläufig der österreichische Komponist Johannes Maria Staud seine Variation „A propos…de Diabelli“ betitelt und den Interpreten auffordert, „geschmeidig und eigensinnig“ zu spielen, so sehr hat er mich mit seiner äußerst kreativen Notation herausgefordert. Für den deutschen Dirigenten und Komponisten Christian Jost ist Diabellis Walzer dagegen eine Inspiration für ein lustvolles Spiel, was schon am Titel „Rock it, Rudi!“ abzulesen ist, der mich beim Üben tatsächlich inspiriert hat. Auch Brad Lubman spannt in seiner „Variation für RB“ den Bogen durch die Musikgeschichte, ebenso wie der französische Komponist Philippe Manoury, der sein Stück programmatisch „Zwei Jahrhunderte später“ nennt und das Metronom (ein Hilfsmittel, das in der Zeit Beethovens populär wurde) in Szene setzt. Er notiert nicht weniger als 12 unterschiedliche Metronom-Angaben. Der russische Komponist Rodion Shchedrin beginnt seine Variation „quasi improvisato“, und der Komponist und Klarinettist Jörg Widmann dekliniert in seiner ausführlichen und mehrteiligen Variation charakteristische Beethoven-Merkmale – besonders habe ich mich gefreut, als ich die Zwischen-Überschrift „Boogie Woogie“ gefunden habe, denn diese Musik verbinde auch ich gern mit Beethoven.

Mir wird oft die Frage gestellt, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich ein Werk wie die Diabelli-Variationen spiele. Meine Antwort ist einfach: ziemlich wenig! Das Denken und die Auseinandersetzung mit Beethoven müssen lange vor dem ersten Ton abgeschlossen sein. Während eines Konzertes lädt Beethoven den Pianisten ein, sich treiben zu lassen. Ich meine damit kein willenloses Schwimmen auf den Wellen des Klanges. Sich bei Beethoven treiben zu lassen verlangt, zu jeder Zeit zu wissen, wo man sich befindet, die musikalische Nautik zu kennen, den Sternenhimmel, die Winde und die Himmelsrichtungen des Beethoven'schen Kosmos.

Wer sich intensiv mit der Klaviermusik Beethovens auseinandersetzt, weiß, dass Beethoven uns Pianisten erschreckend gut kannte, unsere Schwächen und Ungeduld, wenn es darum geht, schnelle Effekte zu erzielen, das Tempo selber in die Hand zu nehmen oder dem Publikum durch eigenwillige dynamische Gestaltung zu imponieren. Nehmen wir die 10. Variation: Sie beginnt mit der Angabe „sempre staccato, ma leggiermente“. Beethoven möchte also ein leichtfüßiges Stakkato hören. Mit der dynamischen Vorgabe „pp“, also Pianissimo, beschreibt er das Nichts, dem diese Variation entspringt. Bereits acht Takte später scheint er uns dann schon nicht mehr zu vertrauen. Nur so lässt sich erklären, dass er seinen Zeigefinger erhebt und erneut in die Noten schreibt: „sempre staccato e pianissimo“. Da Beethoven bis hierher keine neue dynamische Angabe gemacht hat, ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir uns auch im achten Takt noch immer im Pianissimo befinden. Aber Beethoven ahnt, dass die Geschwindigkeit der Variation, gepaart mit dem Staccato, uns verführen könnte, lauter zu werden. Er hätte auch schreiben können: „Lieber Klavierspieler, selbst wenn Du hier gern lauter werden würdest, reiß Dich zusammen und bleibe noch ein wenig im Pianissimo!“

All das erfährt man erst, wenn man die einzelnen Ausgaben abgleicht, denn einige Verleger haben diese Dopplungen absurder Weise als Fehler aus dem Druck eliminiert. Es ist wichtig, sich nahe an Beethovens Urtext zu bewegen. Denn je mehr man bereit ist, seinen eigenen Willen dem Willen des Komponisten zu beugen, um so sicherer ist es, den von Beethoven angestrebten Ton zu treffen. Um es kurz zu sagen: Es ist zu spät, das Denken anzufangen, kurz bevor man den ersten Ton der Diabelli-Variationen spielt. Im Moment des Konzertes geht es nur noch darum, Beethoven zu vertrauen, und sich durch die gewaltige Kreativität seiner Variationen treiben zu lassen.

(Aufgezeichnet von Axel Brüggemann)

Mehr von Rudolf Buchbinder über Anton Diabelli, Ludwig van Beethoven und das Klavierspiel in seinem neuen Buch „Der letzte Walzer“, das im Amalthea-Verlag erschienen ist.